Digitale Schule der Zukunft

1:1 Ausstattung der 9. Jahrgangsstufe

Grundüberlegungen der „Digitalen Schule der Zukunft“

Genese

Aus dem Modellprojekt „Digitale Schule 2020“ des Kultusministeriums, an dem zunächst nur ausgewählte Schulen im Freistaat teilgenommen hatten, entstand im Schuljahr 2022/23 das Konzept „Digitale Schule der Zukunft“, das seit dem Schuljahr 2024/25 allen staatlichen bayerischen Schulen offensteht.

Das Konzept umfasst die fünf Handlungsfelder „Unterricht weiterentwickeln“, „Digitale Expertise stärken“, „Schule digital organisieren“, „Schule kooperativ gestalten“ und „IT-Infrastruktur optimieren“. Insbesondere steht bei diesem Projekt die 1:1 Ausstattung der Schülerinnen und Schüler einer oder mehrerer Jahrgangsstufen mit digitalen Endgeräten im Fokus.

Das Emil-von-Behring-Gymnasium hat als Medienreferenzschule bereits in den vergangenen Schuljahren verschiedene eigene Modellprojekte zur Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit eigenen Geräten (BYOD – Bring-Your-Own-Device) durchgeführt. Dabei wurden zum einem bereits im Schuljahr 2022/23 in der 10. Jahrgangsstufe zwei Klassen vollständig mit eigenen Geräten, ergänzt durch schulische Leihgeräte, ausgestattet (Tabletklassen), die einen permanenten Zugang zum schulischen WLAN haben. Parallel dazu bestand für Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe grundsätzlich die Möglichkeit, ein eigenes digitales Endgerät (Tablet als Heftersatz) im Unterricht mit einem eingeschränkten WLAN-Zugang (WLAN-Voucher) zu nutzen. Als Voraussetzung für die Nutzung absolvierten die Schülerinnen und Schüler zu Schuljahresbeginn einen Einführungskurs zum digitalen Arbeiten mit dem Endgerät.

Umsetzung der 1:1 Ausstattung (DSdZ) am EvBG

Als im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2023/24 bekannt wurde, dass das Projekt „Digitale Schule der Zukunft“ für alle staatlichen Schulen geöffnet wird, stellte sich für das Emil-von-Behring-Gymnasium die Frage, in welcher Form an diesem Projekt teilgenommen werden soll.

Wie man in letzter Zeit der Presse entnehmen konnte, sehen viele Länder auf Grund negativer Erfahrungen von der Nutzung digitaler Endgeräte in Schulen bereits wieder ab. Die Gründe für diese Entwicklung liegen sicherlich an den mangelhaften pädagogischen Konzepten, aber auch an den fehlenden Kontrollstrukturen, ohne die eine missbräuchliche Verwendung der eingeführten digitalen Endgeräte seitens der Schüler kaum verhindert werden kann. Zudem ist gut zu überlegen, in welchem Alter die Kinder und Jugendlichen die nötige Reife besitzen, um mit einem digitalen Gerät sinnvoll und verantwortungsbewusst arbeiten zu können.

Aus diesen Gründen und vor allem aus den oben beschriebenen gemachten Erfahrungen mit dem Einsatz schülereigener Tablets haben wir uns dazu entschlossen, die 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler in der 9. Jahrgangsstufe unter vorher verbindlich festgelegten Rahmenbedingungen einzuführen, um ein produktives Arbeiten für alle Beteiligten (Schüler und Lehrer) zu ermöglichen.

Näheres zur pädagogischen Umsetzung finden Sie in den Dokumenten zum pädagogischen Konzept.

Rahmenbedingungen

In enger Zusammenarbeit mit dem Schulforum, ein Gremium aus Schülern, Eltern und Lehrkräften, haben wir uns dazu entschlossen, die 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler in der 9. Jahrgangsstufe unter vorher verbindlich festgelegten Rahmenbedingungen einzuführen, um ein produktives Arbeiten für alle Beteiligten (Schüler und Lehrer) zu ermöglichen.

Um dies zu erreichen, müssen die folgenden Voraussetzungen vorliegen:

- Verwaltbarkeit der Geräte durch die Schule während des Unterrichts (zu Hause ist eine private Nutzung möglich)

- Einheitliche Ausstattung mit Apps/digitalen Medien sowie geräteübergreifende Installation von Apps

- Einheitliche Geräteausstattung und somit einheitliche Arbeitsvoraussetzungen

- Einbindung in das schulische WLAN

- Möglichkeit des kollaborativen Arbeitens

- Möglichkeit der drahtlosen Präsentation eigener Ergebnisse

- Einheitliches Zubehör (Tastaturhülle, Pencil etc.)

- Option der Nutzungsbegrenzung durch die Eltern im häuslichen Bereich

Um diese Forderungen zu realisieren, ist es notwendig, die Endgeräte in ein Mobile-Device-Management (MDM) aufzunehmen. Momentan lassen sich nur Tablets der Firma Apple in ein MDM (JAMF) einbinden, welches die benötigten Funktionen zuverlässig bietet. Wegen der oben ausgeführten Anforderungen und auch auf Grund der Tatsache, dass bisher die überwiegende Mehrheit aller Schülerinnen und Schüler bereits Tablets von Apple verwenden, haben wir uns dazu entschlossen, die Schülerinnen und Schüler einheitlich mit iPads auszustatten. Die lange Haltbarkeit und sehr gute Akkulaufzeit prädestinieren die Geräte zusätzlich für den schulischen Einsatz.

Anschaffung iPads: Die Geräte werden grundsätzlich von den Eltern selber beschafft, der Freistaat fördert die Anschaffung bis zu einer Höhe von 350 €.

Um die Eltern bei der Kaufentscheidung zu unterstützen, wurde ein eigens für die Schule konfigurierter Webshop eines externen Anbieters eingerichtet.

Hier konnten die Eltern entweder das für den schulischen Gebrauch vorkonfigurierte Gerät, bei Bedarf mit passendem Zubehör, direkt erwerben oder sich Anregungen für den Kauf bei einem anderen Anbieter holen und nur die schulische Vorkonfiguration für das MDM als Dienstleistung in Anspruch nehmen.

Die genauen Modalitäten zur Beschaffung werden den Eltern der betroffenen Jahrgangsstufe im Vorfeld durch unterstützende Elternbriefe und dem Angebot eines digitalen Informationsabends ausführlich erklärt.

Pädagogisches Konzept: Die Möglichkeit, alle Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe mit einem eigenen Tablet auszustatten, bietet viele neue Möglichkeiten, den Unterricht zu bereichern .

So wird z.B. der Zugriff auf Materialien vereinfacht, die Schülerinnen und Schüler können digitale Kompetenzen für ihre berufliche Zukunft entwickeln; gleichzeitig steht den Lehrkräften eine Vielzahl an zusätzlichen Möglichkeiten zur Verfügung, fachliche Inhalte anschaulicher darzustellen und die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler zu steigern. Die Arbeit mit den Tablets kann so zu

einer deutlich differenzierteren Unterrichtsgestaltung beitragen.

Gleichzeitig sind für den Einsatz der digitalen Endgeräte im Unterricht verbindliche Absprachen notwendig, um für alle Beteiligten ein gewinnbringendes Ergebnis zu erzielen sowie störende Ablenkung bzw. Fremdbeschäftigung zu verhindern.

Diese Absprachen betreffen zum einen die Schülerinnen und Schüler, die im schulischen Umgang mit dem Tablet geschult werden müssen, um eine eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise zu entwickeln. Gleichzeitig sind aber auch die Lehrkräfte dazu angehalten, diese Regeln verbindlich einzufordern und umzusetzen, um einen verlässlichen Rahmen für alle Beteiligten zu schaffen, in dem sich routinierte Arbeitsprozesse beim Einsatz der Tablets langfristig etablieren können.

Eine Gruppe von Lehrkräften (DSdZ-Team) am EvBG hat in diesem Schuljahr begonnen, dieses Konzept auszuarbeiten. Dabei fließen eigene bereits gemachte Erfahrungen, die individuellen

Gegebenheiten am EvBG, aber auch Erkenntnisse anderer Schulen ein.

Die Entwicklung eines solchen Konzepts muss als Prozess verstanden werden. So müssen die gefassten Entscheidungen im Prozess evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden, um langfristig für

alle Beteiligten zu einem gewinnbringenden Ergebnis zu führen.

Das pädagogische Konzept der 1:1 Ausstattung am Emil-von-Behring-Gymnasium stützt sich auf drei Säulen:

I. Pädagogische Rahmenvereinbarungen zur Nutzung der Tablets im Unterricht

II. Gewinnbringender Einsatz der Tablets in den verschiedenen Unterrichtsfächern

III. Entwicklung digitaler Kompetenzen für Bildung und Beruf und Leben

Diese sollen im Folgenden genauer ausgeführt werden.

I. Pädagogische Rahmenvereinbarungen zur Nutzung der Tablets im Unterricht

Zu Beginn stellen zunächst die verbindlichen pädagogischen Rahmenvereinbarungen die Voraussetzung dar, dass die weiteren Ziele umgesetzt werden können. Hierzu sind die beteiligten

Lehrkräfte der Arbeitsgruppe zur 1:1 Ausstattung zu folgenden Ergebnissen gekommen, die sich in drei Bereiche unterteilen:

a) Allgemeine Nutzungsregeln zum Einsatz des Tablets:

Um Missbrauch und Fremdbeschäftigung bzw. Ablenkung der Schülerinnen und Schüler vorzubeugen, gelten bezüglich der Nutzung der Geräte folgende Regeln:

1. Grundsätzlich entscheidet die Lehrkraft, ob und wann die Geräte in einer Unterrichtsstunde verwendet werden.

2. Bis zur Aufforderung durch die Lehrkraft bleiben die Geräte umgedreht auf den Tischen liegen bzw. in den Taschen verstaut. Während Arbeitsphasen, bei denen das Tablet nicht benötigt

wird, wird das Gerät mit dem Display nach unten auf den Tisch gelegt, bzw. verbleibt zugeklappt in der Hülle. Das Tablet ist flach auf dem Tisch zu benutzen. Die Lehrkraft teilt den Schülerinnen und Schülern mit, wenn sie es in Ausnahmen aufstellen können, z.B. um längere Texte mit der Tastatur zu verfassen.

3. Die Lehrkraft kann über das MDM (Classroom-App) die Aktivitäten aller Schülerinnen und Schüler auf ihren persönlichen Geräten verfolgen und auch im Nachhinein nachvollziehen.

Da sich dauernde Kontrolle jedoch weder inhaltlich noch zeitlich mit den zentralen Aufgaben von Pädagoginnen und Pädagogen im Unterricht vereinbaren lässt, sind hier klare Absprachen der Eltern/Erziehungsberechtigten mit ihren Kindern unabdingbar

4. Für die Verwendung der Tablets verpflichten sich die Schülerinnen und Schüler „digitale Nutzungsregeln“ einzuhalten (siehe Anhang).

5. Mögliche Konsequenzen bei missbräuchlicher Verwendung des Tablets:

– Entzug der Verwendungserlaubnis im Unterricht

– Ordnungsmaßnahmen

– Bei schweren Verstößen kann es sein, dass strafrechtliche Maßnahmen ergriffen werden müssen

b) Digitale Heftführung:

Das Führen eines digitalen Hefts ist keine „Kernkompetenz“ des pädagogischen Konzepts zur Tablet-Nutzung und sollte deswegen keinesfalls das Unterrichtsgeschehen dominieren. So ist nicht in allen Fächern die Führung eines rein digitalen Heftes sinnvoll und orientiert sich zudem an den individuellen Prioritäten der einzelnen Lehrkraft, aber auch der heftführenden Person. So gibt es einerseits Schülerinnen und Schüler, die eine analoge Heftführung bevorzugen, anderseits kann die Führung eines digitalen Heftes für die im Unterricht angestrebten Lernziele hinderlich sein. Aus diesem Grund räumt das EvBG allen Beteiligten größtmöglichen individuellen Entscheidungsfreiraum ein.

6. Grundsätzlich bleibt es jeder Lehrkraft überlassen, ob sie die Verwendung eines digitalen Heftes in ihrem Unterricht gestattet. Gleichzeitig sind aber die Schülerinnen und Schüler nicht dazu verpflichtet, ein digitales Heft zu führen, sondern können weiter ihre Aufzeichnungen analog (Heft/Ordner) führen. In jedem Fall müssen Schülerinnen und Schüler stets die üblichen Schreib- und Zeichenutensilien bei sich haben, um, falls nötig, analog arbeiten zu können.

7. Um die Verwendung verschiedenster Notiz-Apps zu vermeiden, sollen die Schülerinnen und Schüler, falls die Führung eines rein digitalen Hefts von beiden Seiten (Lehrer und Schüler) gewünscht wird, die App GoodNotes verwenden. GoodNotes bietet neben einer breiten

Palette an Schreib- und Zeichenfunktionen (Textsuche in handschriftlichen Texten, Umwandeln von Handschrift, Rechtschreibprüfung usw.) auch intelligente Funktionen, wie z.B. Math-Assist, die Erstellung von Lernkarten aus einem Skript, etc., an. Um diese Funktionen nutzen zu können, werden die Schüler zu Beginn in der Verwendung der App geschult, die auch häufig im universitären Bereich genutzt wird.

8. Zusätzlich zur Verwendung der Notiz-App GoodNotes, mit der die Schülerinnen und Schüler ihr digitales Heft führen, besteht die Möglichkeit für Lehrkräfte, in einem Fach mit den Schülern ein sogenanntes Kursnotizbuch (Teams-App basierend auf MS OneNote) zum Zweck des kollaborativen Arbeitens zu führen. Über dieses Kursnotizbuch, das die Verwendung von Teams voraussetzt, können die Lehrkräfte auf einfachem Weg z.B. das einfache Einsammeln und die Rückgabe von Hausaufgaben, das Arbeiten an gemeinsamen Projekten usw. realisieren.

Der Einsatz dieser beiden Apps, die sich in ihren individuellen Funktionen ergänzen, ermöglicht somit sowohl die individuelle Führung eines privaten Heftes, erlaubt aber auch das gemeinsame Arbeiten zwischen allen Beteiligten im Unterricht.

c) Pausenregelungen / Wechsel des Klassenzimmers

Bekanntlich ist der digitale Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen sehr hoch. Da nun auch im Unterricht digitale Medien verstärkt eingesetzt werden, steigt der Wert der Unterrichtspausen im Hinblick auf die Erholung von der Bildschirmzeit an. Aus diesem Grund

wird am Emil das Konzept einer medienfreien Pause favorisiert. Da die Nutzung von Handys auf dem Schulgelände ohnehin untersagt ist, eine Verwendung der großen Tablets in der Pause auch schon aus rein praktischen Gründen nicht zweckmäßig erscheint, gelten folgende Regelungen:

9. In der 1. und 2. Pause am Vormittag bleibt die Nutzung der Endgeräte untersagt, da diese Zeiten der Erholung dienen sollen. Die Geräte verbleiben hierbei im Klassenzimmer. Die Lehrkräfte schließen die Zimmer entsprechend zu Beginn der Pausen ab.

Bei einem Wechsel des Klassenzimmers nach einer Pause stehen für die Schülerinnen und Schüler bei Bedarf zur Aufbewahrung und zum Aufladen abschließbare Spinde zur Verfügung.

Wenn Schülerinnen und Schüler Lerninhalte während der Pausen wiederholen wollen, müssen sie dies entsprechend analog tun.

10. In der Mittagspause und in Freistunden dürfen die Schülerinnen und Schüler ihre in das MDM eingebundenen Endgeräte benutzen. (da somit Art der Nutzung kontrolliert, im Unterschied zum privaten Handy). Private Handynutzung bleibt weiterhin ohne Erlaubnis einer Lehrkraft untersagt.

11. Beim Laufen in den Fluren und insbesondere auf der Treppe wird das Gerät geschlossen transportiert bzw. in der Tasche aufbewahrt, um Unfällen vorzubeugen.

II. Gewinnbringender Einsatz der Tablets in den verschiedenen Unterrichtsfächern

Der Einsatz der iPads als didaktisches Instrument ist fachspezifisch sehr unterschiedlich und muss sich somit nach den Inhalten und Anforderungen der einzelnen Fachbereiche ausrichten und entsprechend entwickelt werden. Hierzu werden bereits didaktische Konzepte in den einzelnen Fachschaftssitzungen entwickelt und in schulinterne Fortbildungen (SchilF) multipliziert.

III. Entwicklung digitaler Kompetenzen für Bildung, Beruf und Leben

Durch die Verwendung des iPads im Unterricht erlernen die Schülerinnen und Schüler mit der Zeit viele digitale Fertigkeiten, die sie in ihrem weiteren Ausbildungsverlauf sowie im Berufsleben verwenden können. So sehen wir es als einen zentralen Bestandteil unseres pädagogischen Konzepts an, den Schülerinnen und Schülern wichtige Anregungen zu geben und sie darin anzuleiten, mit digitalen Werkzeugen umzugehen. Diese neuen Kompetenzen sollten mit den in

unserem Medien- und Methodencurriculum aufgeführten Inhalten verzahnt sein. Neben den grundlegenden, fächerübergreifenden Kompetenzen wie dem Anlegen einer Ordnerstruktur (Dateiablage), dem Teilen von Dokumenten sowie der digitalen Recherche gibt es eine Reihe weiterer Kompetenzen, welche sich die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Fächern während ihrer gymnasialen Laufbahn aneignen.

Im Bereich der Medienproduktion und -präsentation erlernen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise das Verfassen von

Dokumenten (z.B. Anschreiben und Lebenslauf), das Erstellen von Multimediapräsentationen, die Aufnahme von Ton und Bild (z.B. Podcasts und Videos) sowie die Modellierung von Versuchsaufbauten mit Hilfe von geeigneter Software. Im Rahmen der Recherche und Medienethik werden Inhalte wie Datenschutz, Bildrechte, künstliche Intelligenz und manipulative Darstellungen thematisiert, sodass die Schülerinnen und Schüler die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Welt bewerten und reflektiert nutzen können.

Abschließende Bemerkung

Das gerade ausgeführte Konzept sollte als momentaner Ist-Stand aufgefasst werde und hegt nicht den Anspruch auf Vollständig- und Endgültigkeit. Im Zuge der in den kommenden Monaten gemachten Praxiserfahrungen, aber auch durch die Weiterentwicklung der inhaltlichen Punkte durch die verschiedenen Arbeitsgruppen des DSdZ-Teams werden sicher Ergänzungen und Anpassungen in das Gesamtkonzept einfließen, die dann rechtzeitig zu geeigneten Zeitpunkten an alle Beteiligten kommuniziert werden. Bis dahin sollen die bisher aufgestellten Regeln und Absprachen aber als verbindlich für alle Beteiligten gelten.

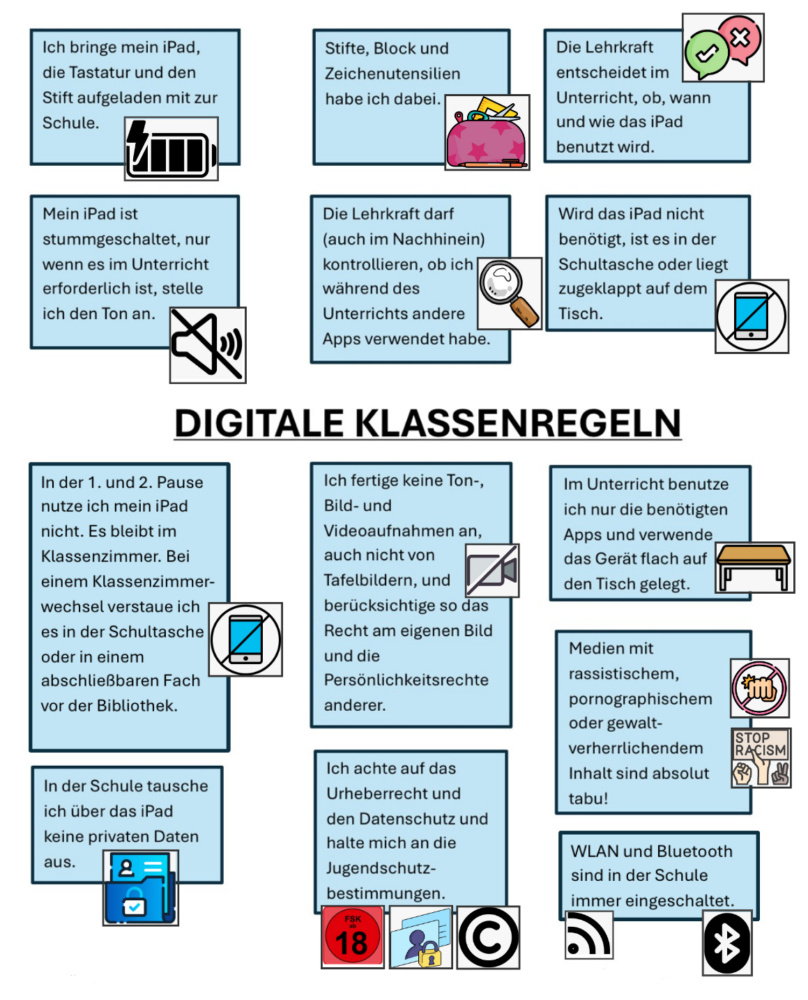

Digitale Klassenregeln

Evaluation

Zusammenfassung der Ergebnisse der 1. Evaluation

Zur Verbesserung des pädagogischen Konzepts sollte der Einsatz der Tablets im Unterricht regelmäßig evaluiert werden. Zu diesem Zweck wurde einige Monate nach Projektbeginn unter den Schülern und Lehrkräften eine umfangreiche Onlineumfrage zur Nutzung durchgeführt. Die Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Umfrage finden Sie unter obigem Link.